口元・輪郭の手術

口元・輪郭の手術(顎矯正手術)は上顎骨および下顎骨に行われます。お悩みメニューとしては以下のようなものがあります。

*ガミースマイルや強い受け口・顔面の曲がりなどに上顎骨のLe Fort 1型骨切り術、

*上顎の出っ歯などに上顎分節骨切り術(上顎セットバック)、

*受け口や下顎のズレの人に下顎枝矢状分割術、

*下顎の出っ歯に下顎分節骨切り術(下顎セットバック)、

*オトガイの異常(出過ぎ、引っ込み、曲がり等)にオトガイ形成術がそれぞれ行われます。

いずれも全身麻酔で手術は行われます。どの手術も口の中から行うため顔に傷はつきません。

1,各種検査

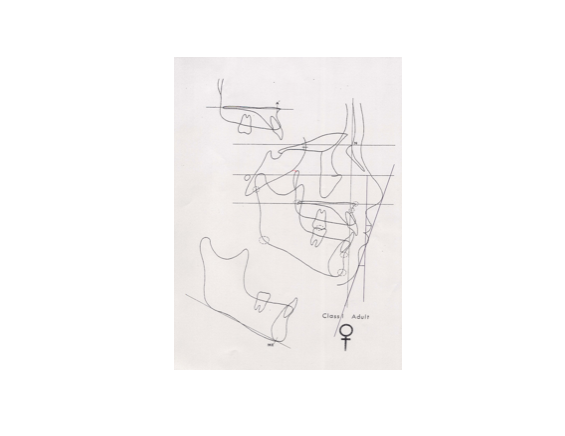

顔面骨格分析の基本検査です。この検査で頭蓋骨に対する上下顎骨の位置、歯軸等の分析をします。

分析法には種々な方法があります。図は日本人女性の平均セファログラムです。治療目標を決めるに際しては、この基準値を参考にします。

手術計画を行う場合の基準平面はSN平面ではなく、FH平面です。

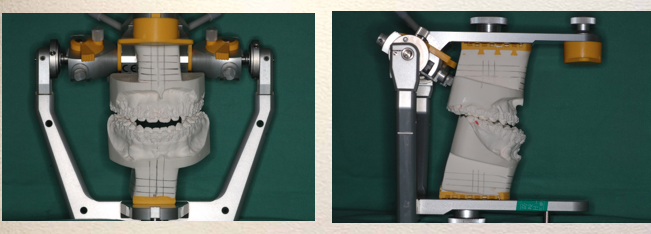

■咬合器と石膏模型

口の中の歯型をとり(石膏模型)、これを咬合器に取り付けます。

顔面骨格と歯列の状態が再現されてります。すなわち顔面正中と歯列の位置、歯が咬んだ状態、横から見た歯列の傾き等がわかります。

実際に歯列の模型を動かして顎骨との位置関係を調べます。

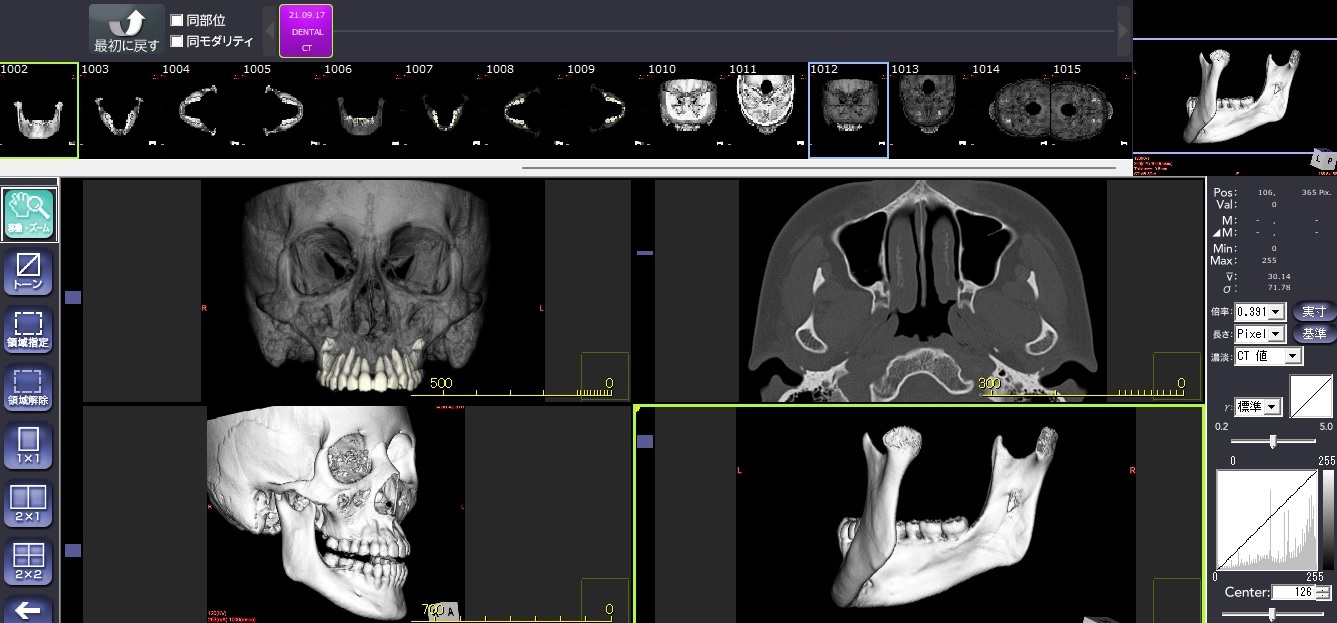

顔面骨の立体画像、神経・血管の位置や走行の把握にはCT画像は必須です。

またこのCT画像をもとに、3次元立体模型作成や手術シミュレーション作成もできることになります。

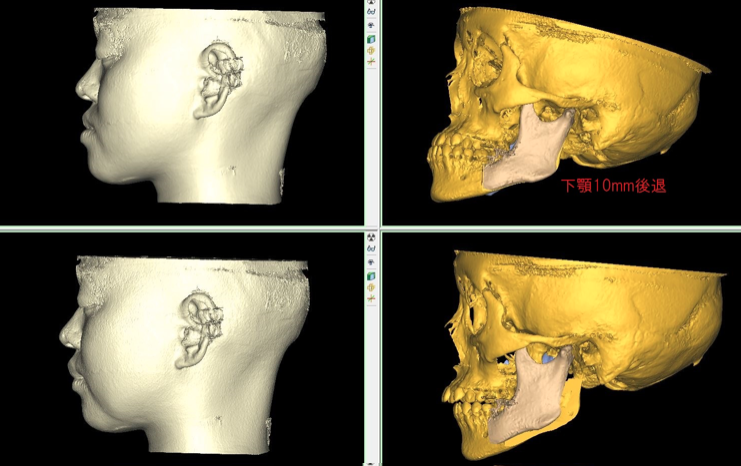

■手術シミュレーション

最近は手術シミュレーションもできるようになりました。

患者さんが最も知りたい術後の顔貌の予測ができます。図は下顎前突(受け口)の患者さんですが、下顎を後方に10mm移動しました。上が術前側貌で下が術後予想側貌です。良好な横顔が得られことがわかりました。

このように視覚で認識でき、非常にわかりやすいです。

2,手術の種類

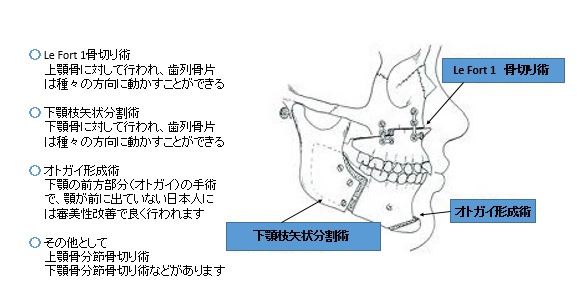

図に示しましたが、一般的には5つの手術法のうち、下顎枝矢状分割術、Le Fort 1骨切り術、オトガイ形成術がよく行われます。

1、下顎枝矢状分割術

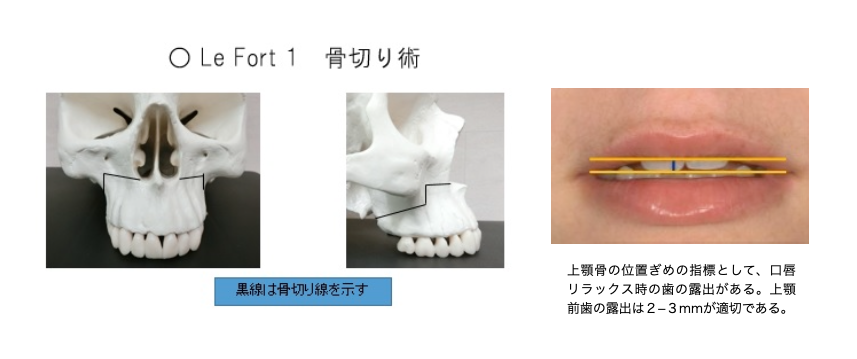

2、Le Fort 1 型骨切り術

3、オトガイ形成術

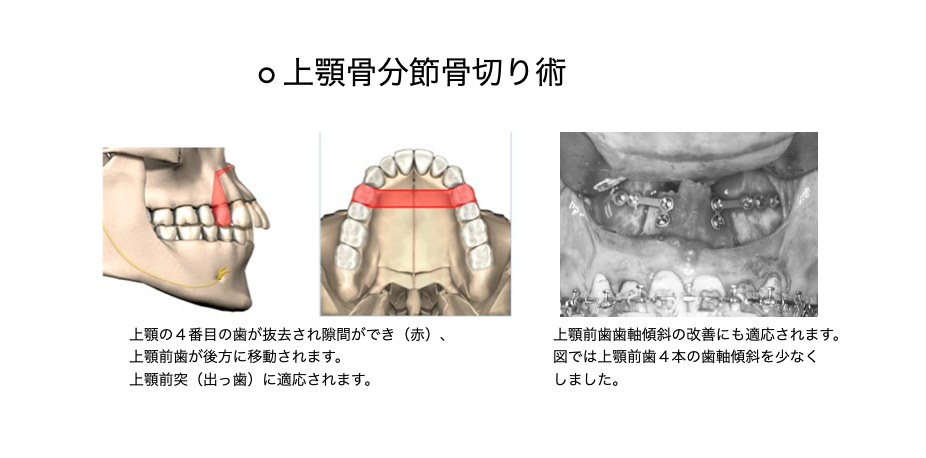

4、上顎骨分節骨切り術(上顎セットバック又は上顎歯槽骨切り術)

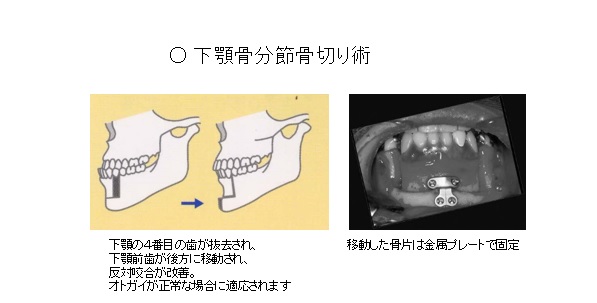

5、下顎骨分節骨切り術(下顎セットバック又は下顎歯槽骨切り術)

手術は顎変形症と診断されれば、一般的には矯正歯科治療が先に行われます。しかしサージェリーファースと診断されれば手術が先に行われます。この場合には、矯正歯科治療は手術後に行なわれます。

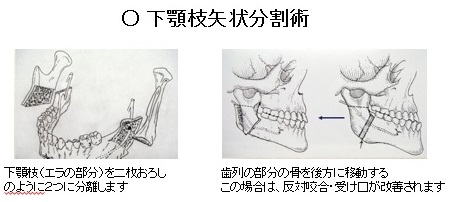

3、下顎枝矢状分割術

適応:下顎前突、下顎後退、開咬、顔面非対称

上顎骨の骨切りはほとんどがLe Fort 1型骨切りです。上顎骨を鼻腔の下でほぼ水平に骨切りし分離する手術です。上顎骨は切離、分離され可動化されるとどの方向にも動かすことができます。骨切り線は横からみたときに階段状としています。

適応:出っ歯、顔面非対称、強度の下顎前突、ガミースマイル

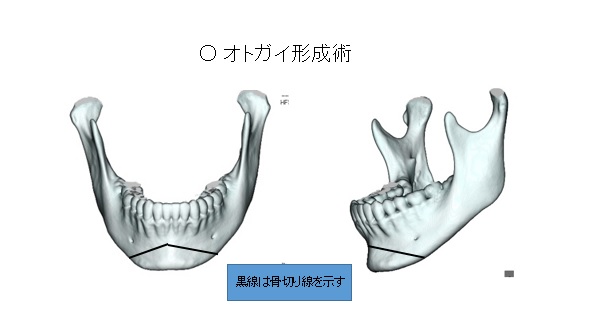

5、オトガイ形成術

下顎骨の正中下端部分をオトガイと呼びます。この部分は良好な側貌を得るのに大変重要な骨です。オトガイ部を動かすことにより側貌はかなり変化します。

適応は広く

オトガイを出したり、

引っ込めたり、

短くしたり、

長くしたりと種々に動かすことができます。

手術は口の中から行います。下顎の3番目の歯から反対の3番目の歯まで粘膜を切開し、骨面を露出します。左右の骨面を広く出しすぎると左右に太い神経があるので注意が必要です。

骨切り方法には種々ありますが、一般的には正面からみて逆Vの形で骨切りします。骨切りは全周に行われますので容易に分離します。さらに中抜きが必要な場合や、幅を狭める必要がある場合は骨切りを追加します。

分離した骨片は手術前にシミュレーションした位置まで動かし、チタンプレート等で固定します。最後に骨切り周辺の段差を修正します。

6、上顎分節骨切り術(上顎セットバック)

手術は口に中から行います。この手術はオトガイ形成術と同じく顔面の前方部分の手術で、視野が明瞭に得られ比較的容易な手術です。

通常は左右4番目の歯を抜去し、上顎前歯6本を含んだ上顎骨を骨切りし後方に移動します。歯を抜いた部分の隙間分を後方に移動出来ますので、上顎前歯はかなり引っ込んだ感じになります。

適応として

出っ歯の治療によく使われます。

また矯正歯科治療中で上顎前歯を早く後方に動かしたい場合にも適応されます。

移動した骨片はチタンプレート等で固定します。

7、下顎分節骨切り術(下顎セットバック)

あまり使われない手術ですが、よく使われる適応としては

出っ歯で上下で分節骨切り術が適応と判断された場合に行われます。

下顎前歯を早く後方に動かしたい時にも適応できます。

口の中からの骨切りは単純で、左右4番の歯を抜去し、下顎前歯6本を含んだ骨を出来た隙間分だけ後方に下げます。移動した骨片はチタンプレート等で固定します。

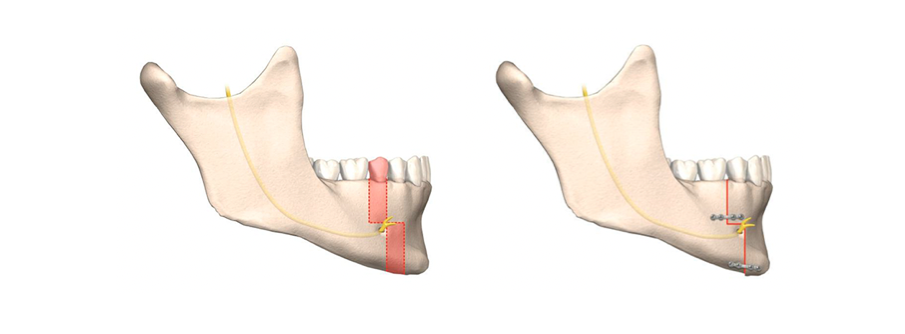

8、下顎骨体切離術

1,開咬症例に適応、下顎枝矢状分割術より後戻りが少ない

2,両側小臼歯の抜歯が必要な場合

3,臼歯の咬み合わせが良く、下顎骨体部が長く短くしたい

10、合併症

顎矯正手術における合併症

1、神経障害

顔面、口内、顎骨には多くの神経があるため、いろんな神経の障害が起こり得ます。最も多いのが下歯槽神経障害です。手術後に生じる障害で、患者さんは下唇またはオトガイ部皮膚の感覚異

常を訴えます。この知覚異常は経時的に回復しますが1年以上残存することもあります。

2、感染

手術後の感染は、下顎枝矢状分割術やLe Fort1型骨切り術で、術後5日から1年の間で生じることが報告されています。手術後感染は手術創部、手術材料の消毒不全、口腔清掃不良などで生じることが多いです。

また患者さんの易感染性(糖尿病、免疫不全等)も関与するので、術前の検査は重要です。

3、手術操作によるもの

・術中出血ーー手術中の血管の損傷による

・顎関節異常(下顎頭の異常吸収、顎関節症症状)ーー顎関節の位置の変化による

・鼻中隔偏位(鼻が曲がる)ーーLe Fort1型手術での上顎骨の圧迫等による

・挿管チューブ損傷ーードリルによる

・歯牙損傷ーードリルによる

・異常骨折ーー下顎の手術の際に予定部位でない所の骨折が生じる

・口唇等の損傷ーードリル等による

4、手術材料の問題

顎矯正手術に使用される材料は主として骨接合に用いられるチタンは生体親和性が高く、これによる合併症はほとんどありません。しかし骨接合材料の吸収性プレートは、時に炎症反応を起こすことがあります。

11、アフターケア

顎矯正手術後の注意事項

1、腫れ

2、水分等の摂取

3、服用薬

4、スプリントの使用

5、口腔衛生管理

6、食事

7、仕事、学校

8、活動度

9、出血

1、腫れ

ベットでは頭を少し高くした状態にします。頭を心臓の高さよりも高くすることで腫れの抑制をすることができます。また患部を冷却してもらいます。通常48ー72時間は行っていただきます。

2、水分等の摂取

顎の手術後にはしばしば上唇または下唇、あるいはその両方にしびれが生じます。さらに口の中の腫れや痛みが加わると、飲むという行為が困難になります。

顎の手術後にはかなりの量の水分を摂取する必要があります。常に目の前に水分を用意し1日2-3リットルを消費するようにこまめに飲みましょう。必要に応じて小さなタオルを顎の下に置き、少量の液体をカップに入れます。頭を少し後ろに倒しながら、ゆっくりと少しずつ液体を注ぎます。唇を閉じて飲み込みます。回数を重ねるごとに簡単になって行くのがわかります。

3、服用薬

手術の前後にはいくつかの薬を使用します。抗生物質と鎮痛剤の投与は術直後では静脈から投与されます。しかしできるだけ早く経口からの摂取に変更してもらいます。この手術による痛みはほとんどの人が予想するよりも少ないです。これは手術部位の知覚神経が機能していなく、不快感を感じることが少ないためです。

4、スプリント

スプリントの装着は非常に重要です。噛み合わせのバランスを整え、新しい顎の位置で機能するように筋肉を訓練します。食事や口の中を掃除する時以外は、常に装着しておく必要があります。一般的には手術後6ー8週間はスプリント継続して装着します。スプリントの装着を怠ると痛みが生じたり、噛み合わせが大きく変化したりする可能性があります。またスプリントは顎関節の痛みも軽減します。開口度は初めは少ないですが、顎の開閉を繰り返していると徐々に大きく開けれるようになります。

5、口腔衛生管理

他の手術部位と同様に、手術後は口の中の全ての場所を清潔に保つことが非常に重要です。食後は毎回、歯を磨き、口をすすぐ必要があります。口腔衛生を行う際には、スプリントもきれいにしてください。食事中と口腔衛生時を除いてスプリントとゴムは常に装着してください。

歯と口をきれいにすることの重要性は非常に大事で、感染症を起こさずに傷口を早く治すことができます。

6、食事

最初のうちは、1日3回の食事だけでは十分な量の食事を摂ることは難しいです。1日5-6回に分けて食べるようにしてください。

*手術直後から10日目まで

この期間は基本的に噛まない食事にしてください。これによりプレートやスクリューの負担を最小限に抑えることができます。

*手術後10日目から28日目まで

この期間の食事は液体である必要はありません。上顎と舌で潰せる程度の柔らかいものを食べるようにします。

*術後4週間ー8週間

この時点から噛むことができるようになります。しかし食べ物は柔らかい物に限ります。治癒中の骨に負担をかけないように、量は少なめにしてください。長時間の咀嚼が必要な食べ物は避けてください。

7、仕事や学校

仕事や学校に復帰するには、通常手術後7ー10日間の回復期間が必要です。人混み等で顎をぶつけたりすると顎がずれて噛み合わせが悪くなりますので、注意してください。

8、運動について

手術後、体調が整ったら軽い運動を再開することができます。術後4-6週間は、運動時にスプリントは常に装着してください。コンタクトスポーツや激しい運動、喰いしばる運動はしないでください。軽い有酸素運動、水泳、ランニングなどは、早く再開して結構です。

9、出血

顎の手術後、最初の7-10日間は、口から多少の出血があるのが普通です。上顎の手術では、術後1週間は鼻からの出血が見られることがあります。これは、通常、立ったりかがんだりした時に起こります。